4人の生徒たちがそれぞれの「室町時代」像をとらえることを目的に、11時間の学習をおこないました。

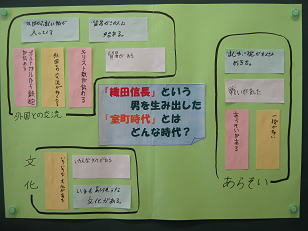

生徒たちのレディネスは「外国との交流」「文化」「争い」という3つのキーワードにまとめられました。

<学習内容>

「織田信長という男を生み出した室町時代とはどんな時代か?」(1時間目)

→単元の導入に「室町時代」のレディネスをKJ法で確認しました。

「室町時代の東アジア(1)」(2時間目)

→経済活性化のために必要な明銭を輸入しようとする義満の姿をみつめました。

「室町時代の東アジア(2)」(3時間目)

→勘合貿易とそれを担う有力守護大名「大内氏」の姿を確認しました。

「室町時代の東アジア(3)」(4時間目)

「応仁の乱」(5時間目)

→11年に及ぶ戦乱とそれを終結させた「大内氏」の経済力に注目しました。

「戦国の世」(6時間目)

「都市の発達」(7時間目)

「農業生産力と村」(8時間目)

「さまざまな一揆」(9時間目)

→「一寸法師」の映像も視聴しました。

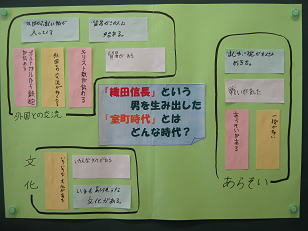

「金閣と銀閣」(10時間目)

→金閣と銀閣の違い、銀閣は銀箔を「貼らなかったのか」or「貼れなかったのか」を考えました。

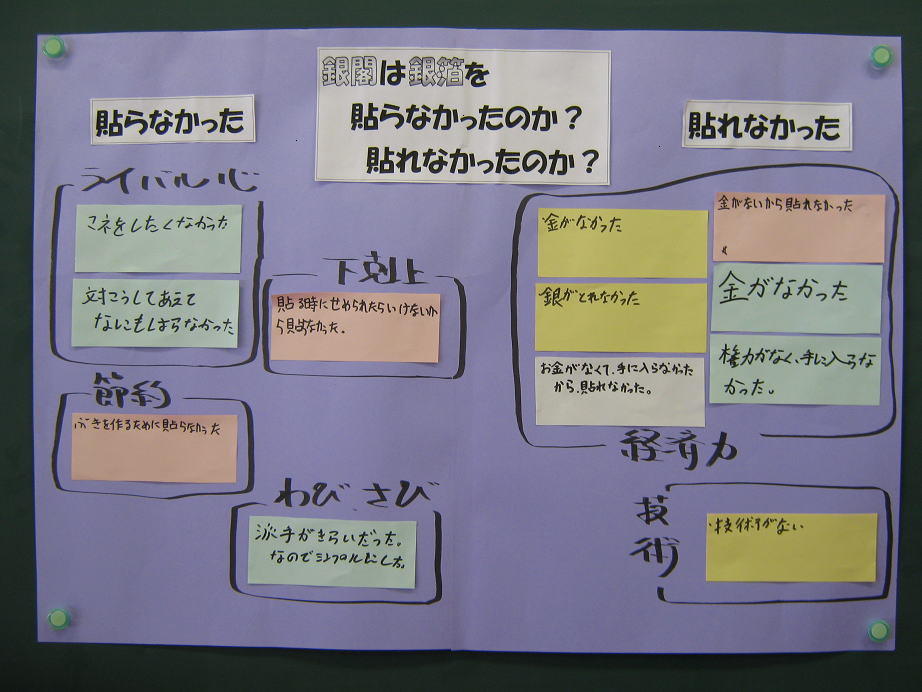

「東山文化とその広がり」及び「室町時代とはどんな時代か?」(11時間目)

→どんな時代だったのかをKJ法でまとめました。

「室町時代」のキーワードとして、「明銭」や「大内氏」、「金閣」「銀閣」などに注目しながら単元を構成しました。

この授業は、山口大学附属山口中学校の実践を参考にさせていただきました。研究会等ではいつもお世話になっています。ありがとうございます。

生徒たちの「室町時代」像は、「都市の発達」や「民衆の力」などに加え、有力守護大名の「大内氏」や「明銭」にも目が向けられています。